トライオートFXのコアレンジャー(豪ドル/NZドル)を2018年12月から9ヶ月間運用してきた結果と、実際に運用してみた分かった注意点を紹介します。

- アラフィフの会社員兼投資家

- 投資歴13年、運用資産5,000万円

- 時価残高ベース実績(万円)[2022年]-2,279 [2023年]+1,112 [2024年]+1,058 [累計]+580

- トラリピやROBOPRO、投信積立、仮想通貨積立などのほったらかし投資メイン

トライオートFXの口座開設がまだの方はこの機会に下の公式サイトから申し込んでおきましょう。

コアレンジャーとは?

トライオートFXは値幅やポジションの本数などを自由に設定できる自動売買ツールです。

設定項目は10項目以上あるので本気になればあらゆる自動売買プログラムを作れますが、初心者にはその分敷居が高くなっています。

しかし自動売買セレクトは、そんな複雑な設定方法をマスターする必要はなく、あらかじめ設定されたコアレンジャーという売買プログラムを選ぶだけでトラリピのハーフ&ハーフと同じようなリピート系注文を行うことができます。

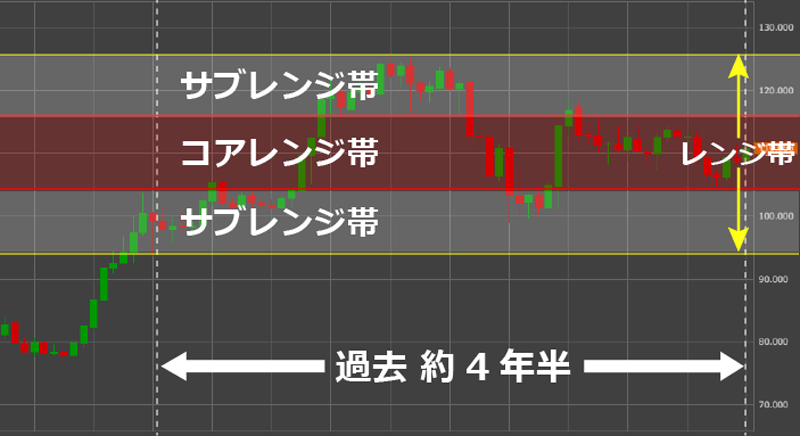

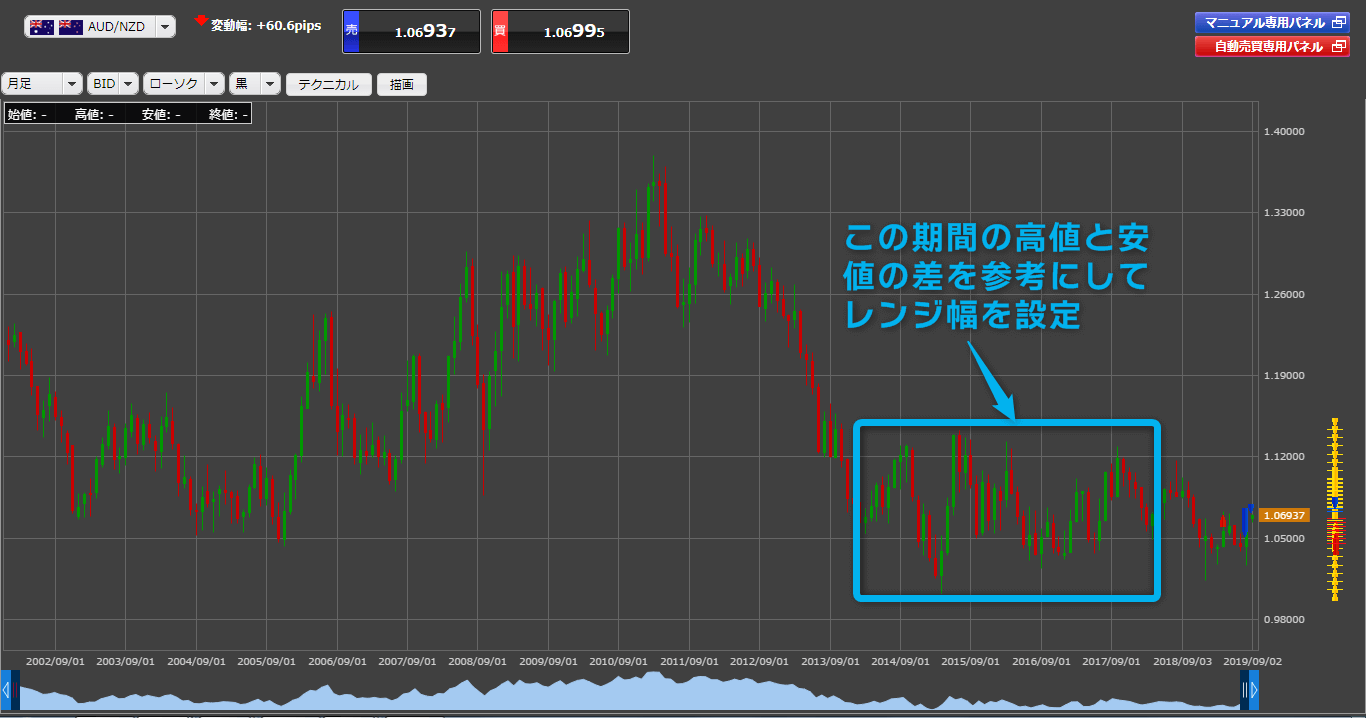

- 各通貨ペアの過去約4年半(2014年1月2日~2018年4月30日)の高値と安値の差を参考にしてレンジ幅を設定します。

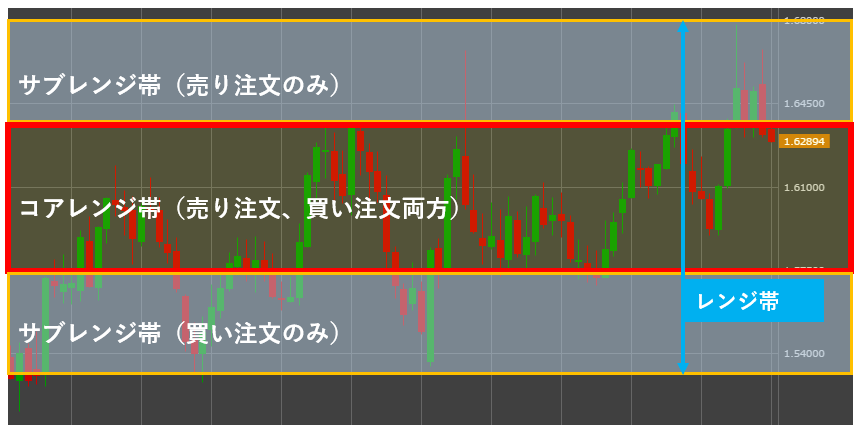

- 60%~70%の価格(日足終値)をカバーできる価格帯を「コアレンジ帯」とします。

- 上記レンジ幅のうち、コアレンジ帯以外は「サブレンジ帯」とします。

過去4年半(2014年1月2日~2018年4月30日)の高値と安値の中央帯をコアレンジ帯、その上下をサブレンジ帯と呼んでいますが、コアレンジ帯では小刻みに利確し、サブレンジ帯ではコアレンジ帯よりも大きく利益確定幅を設定しています。

このコアレンジとサブレンジの価格帯で、連続注文の設定値が異なっている点がコアレンジャーの特徴です。

2つのレンジ帯の中で上下の値動きを活かして利益に生んでいくのがコンセプトです。

コアレンジャーは15通貨ペアに対応していますが、中でも豪ドル/NZドルが人気で4万人以上のトレーダーが運用しています。

トライオートFXの口座開設がまだの方はこの機会に下の公式サイトから申し込んでおきましょう。

コア帯で細かく、サブ帯で大きく利益を取る

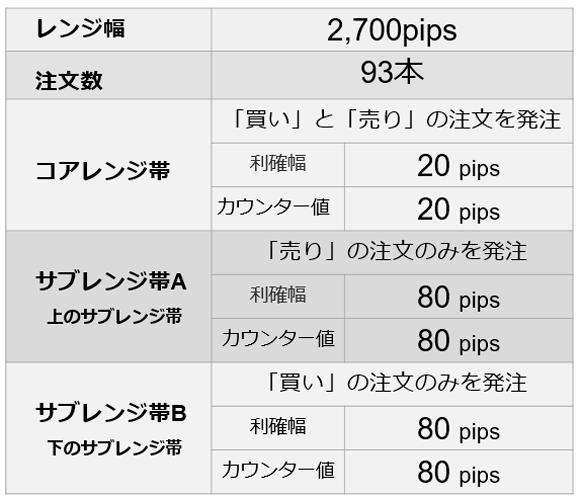

コアレンジャーは、コアレンジ帯では非常に細かく売買を行います。

一方サブレンジ帯では、コアレンジ帯よりも大きく利益確定幅を設定しています。

コアレンジ帯から上下に外れた場合は、価格の戻り期待して大きく利益を取るような売買が設定されています。これは、含み損を抱えにくいという特徴にも繋がります。

また、コアレンジ帯より上のサブレンジ帯では売り注文のみ、 コアレンジ帯より下のサブレンジ帯で買い注文のみを仕掛けます。

コアレンジャーはトラリピのハーフ&ハーフに似ていますが、コアレンジ帯とサブレンジ帯を分けることでハーフ&ハーフよりきめ細かい売買が可能となっています。

コアレンジャーは15通貨ペア対応

コアレンジャーは以下の15通貨ペアに対応しています。

- USD/JPY

- GBP/JPY

- AUD/JPY

- EUR/USD

- AUD/USD

- USD/CHF

- EUR/GBP

- EUR/JPY

- NZD/USD

- GBP/USD

- CAD/JPY

- EUR/AUD

- NZD/JPY

- CHF/JPY

- AUD/NZD

サンプルとして米ドル円のコアレンジャーの設定を載せておきます。中心のコアレンジで20pipsで細かく売買し、サブレンジでは80pipsと大きな利幅で取引を行っているのが分かります。

トライオートFXのコアレンジャーはトラリピの代わりになるか?

ここでトライオートFXのコアレンジャーがトラリピの代替になるか考えてみたいと思います。

トライオートFXとトラリピの通貨ペアの違い

まずは、トライオートFXをトラリピの取扱い通貨ペアを比較してみましょう。

まずトラリピは11通貨ペア、トライオートFXは17通貨ペアに対応しています。

トラリピで取り扱いのある通貨ペアは全てトライオートFXでも取扱いがありますが、コストを比較するとトラリピの方が安くなりますのでメイン口座はトラリピでいいと思います。

| トラリピ | トライオートFX | |

| 米ドル/円 | ○ | ○ |

| 米ドル/スイスフラン | ○ | |

| ユーロ/円 | ○ | ○ |

| ユーロ/米ドル | ○ | ○ |

| ユーロ/英ポンド | ○ | |

| ユーロ/豪ドル | ○ | |

| 豪ドル/円 | ○ | ○ |

| 豪ドル/米ドル | ○ | ○ |

| 豪ドル/NZドル | ○ | |

| NZドル/円 | ○ | ○ |

| NZドル/米ドル | ○ | ○ |

| カナダドル/円 | ○ | ○ |

| 英ポンド/円 | ○ | ○ |

| 英ポンド/米ドル | ○ | |

| スイスフラン/円 | ○ | |

| トルコリラ/円 | ○ | ○ |

| 南アフリカランド/円 | ○ | ○ |

どのコアレンジャーをチョイスすべきか?

トライオートFXのコアレンジャーは15通貨ペアに対応していますが、どの通貨ペアを選べばよいのでしょうか?

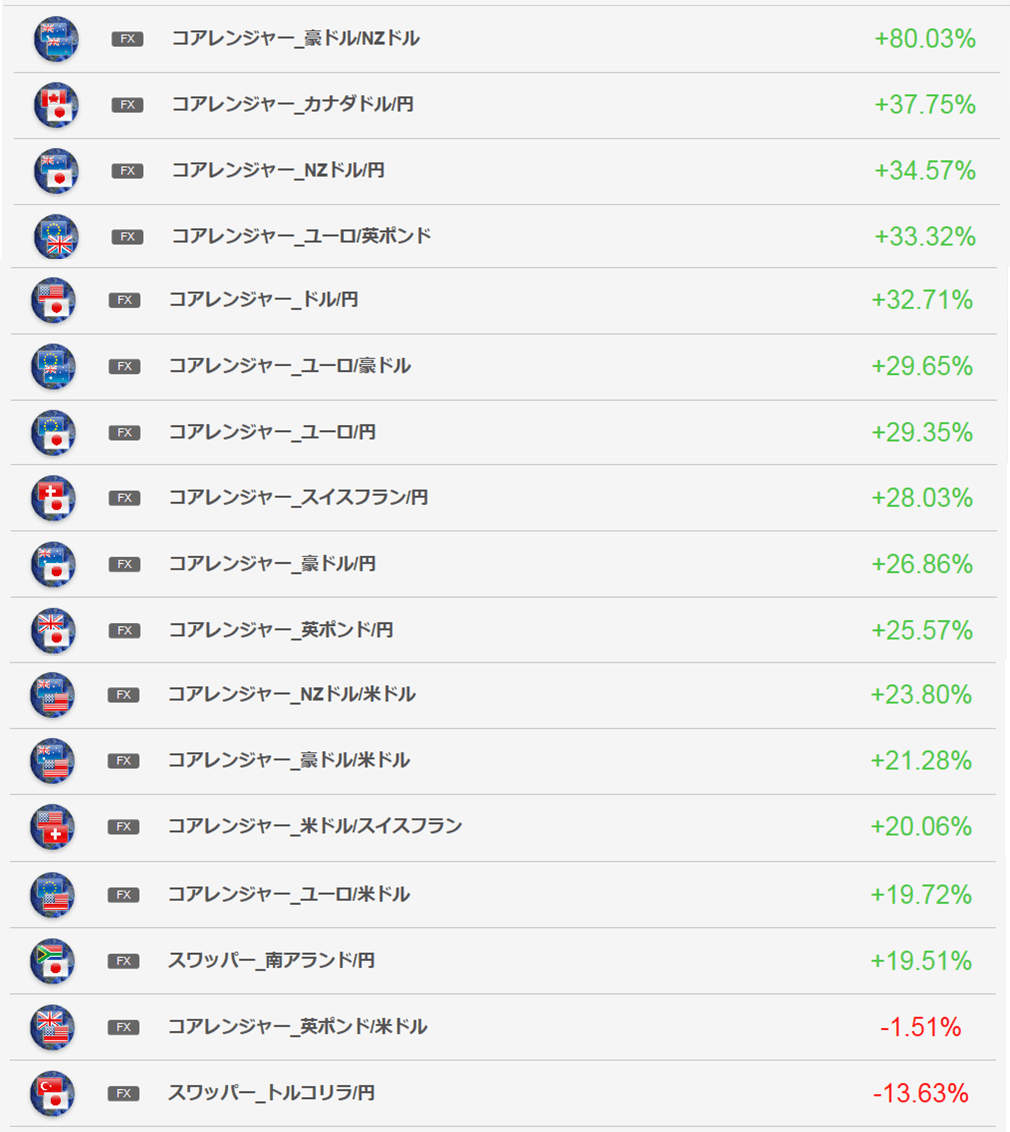

下の表はコアレンジャーのリターン率ランキング(2017年1月~2018年11月)ですが、これを見ると収益率の高い通貨ペアが分かります。

さらにこの中でトラリピで取り扱いのない通貨ペアの2014年以降の約5年間の運用成績を見てみましょう。

| 収益率 | 損益 | |

| コアレンジャー_豪ドル/NZドル | 328.34% | 427,061円 |

| コアレンジャー_ユーロ/英ポンド | 76.76% | 418,253円 |

| コアレンジャー_ユーロ/豪ドル | 284.45% | 782,838円 |

| コアレンジャー_スイスフラン/円 | 109.67% | 655,122円 |

| コアレンジャー_米ドル/スイスフラン | 186.07% | 710,950円 |

| コアレンジャー_英ポンド/米ドル | -28.26% | -258,593円 |

豪ドル/NZドルは収益率328%、ユーロ/豪ドルは284%となっています。

それぞれのコアレンジャーの1,000通貨ペアで運用した場合の推奨証拠金をみてみましょう。

豪ドル/NZドルとユーロ/豪ドルの2つをわずか40万円で稼働させることができます。

| 推奨証拠金 | |

| コアレンジャー_豪ドル/NZドル | 130,068円 |

| コアレンジャー_ユーロ/英ポンド | 544,861円 |

| コアレンジャー_ユーロ/豪ドル | 275,210円 |

| コアレンジャー_スイスフラン/円 | 597,360円 |

| コアレンジャー_米ドル/スイスフラン | 382,080円 |

| コアレンジャー_英ポンド/米ドル | 915,174円 |

【追記】コアレンジャーがバージョンアップで収益率が大幅アップ

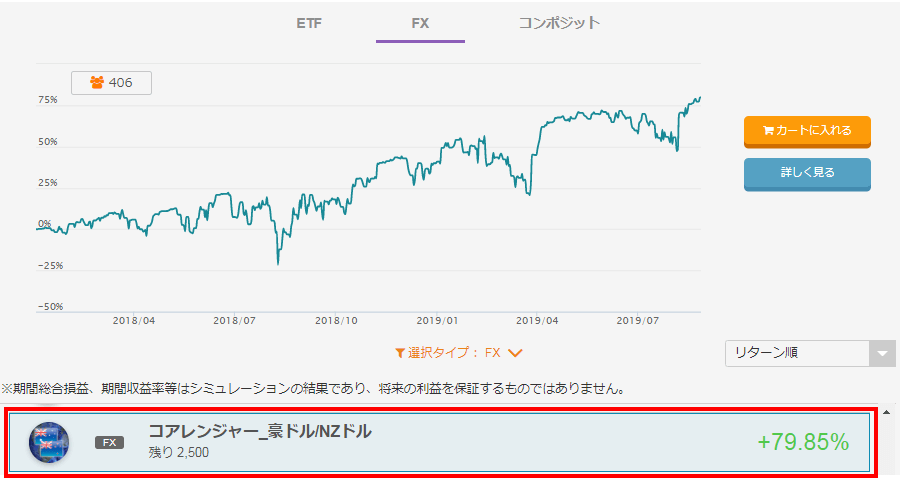

トライオートFXのコアレンジャーがバージョンアップし、新コアレンジャーの期間収益率が軒並みスゴいことになっています。

旧コアレンジャーと何が違うのか比較して分析してみました。

新旧コアレンジャーの違い

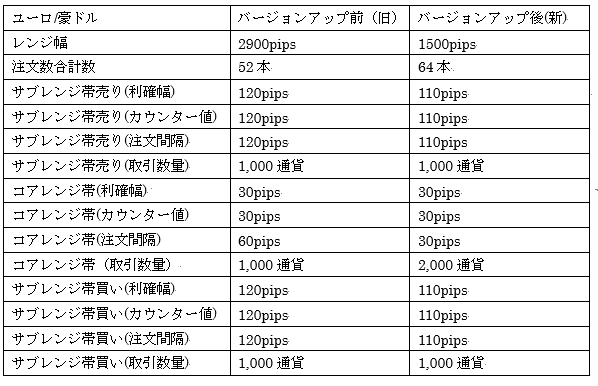

まず、今回のバージョンアップではレンジ幅が変更となっています。

バージョンアップ前のレンジ幅は、「2014年1月から2018年6月までの4年半の相場変動」を参考にしていましたが、バージョンアップ後は「2018年1月から2019年6月までの1年半の相場変動」を参考に設定しました。

バージョンアップ前のレンジ幅だと、直近の価格帯から離れた価格に設定される自動売買注文は中々約定せずに証拠金だけが拘束され、自動売買の回転率の低下が見受けられましたが、今回はレンジ幅を狭くすることで、直近の相場の価格帯により多くの注文を仕掛け、今まで以上に資金効率を高めることを狙いとしています。

またバージョンアップ後のロジックの大きな特徴は、コアレンジ帯における自動売買注文の注文間隔を以前より細かくし、取引数量をサブレンジ帯の数量の2倍に設定ところです。

また、利確幅を小刻みに設定することにより、より細かい値動きに対応できるようになりました。

参考までにコアレンジャー(ユーロ/豪ドル)の設定値を比較してみましょう。レンジ幅とコアレンジ帯の設定値が大きく変わっていることが分かります。

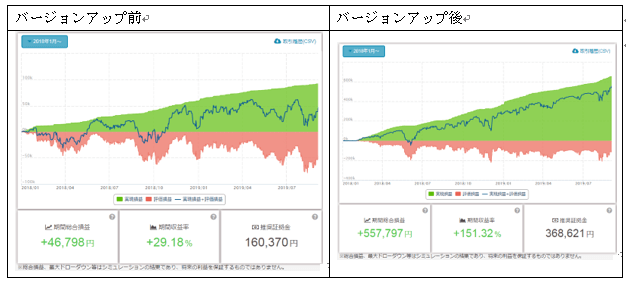

コアレンジャー(ユーロ/豪ドル)の成績を比較してみるとコアレンジ帯の注文間隔を狭くしたことや、取引数量をサブレンジ帯の2倍に設定することで推奨証拠金は増えますが、バージョンアップ後(右側グラフ)の青い線(期間総合損益)は山谷が少なく、なだらかな右肩上がりになっていることが分かります。

※2019年9月3日現在

各ロジックの利用可能回数

今回のバージョンアップに伴い、各ロジックの利用できる回数がセレクト一覧に表示されます。

上記の「残り2500」とは、「コアレンジャー_豪ドル/NZドル」をカートに入れて発注できる回数を表しています。

もし、残りの発注できる回数が0になった場合は「売り切れ」の文字が表示され、自動売買セレクトからカートに入れることが出来なくなります。

売り切れになった場合は、ロジックの稼働状況を考慮して、売り切れのロジックを再提供するか、または新たなロジックを提供する等の措置がとられるそうです。

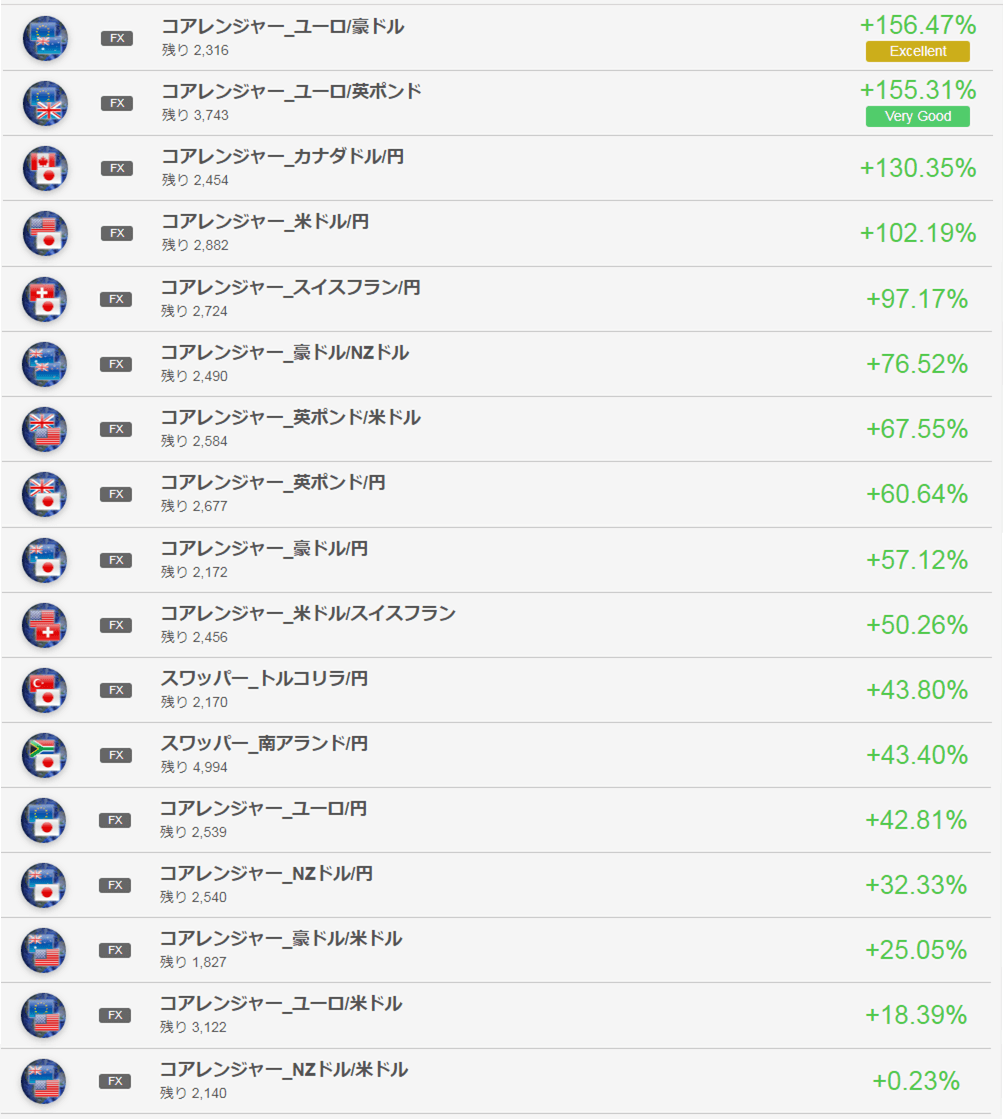

コアレンジャーの収益率ランキング

2019年9月14日に公開された新コアレンジャーの期間収益率ランキング(2018年1月1日~2019年9月13日)です。

1位のユーロ/豪ドルと2位のユーロ/英ポンドはなんと期間収益率が150%を超えています!

トライオートFXの口座開設がまだの方はこの機会に下の公式サイトから申し込んでおきましょう。

コアレンジャー(豪ドル/NZドル)の運用実績

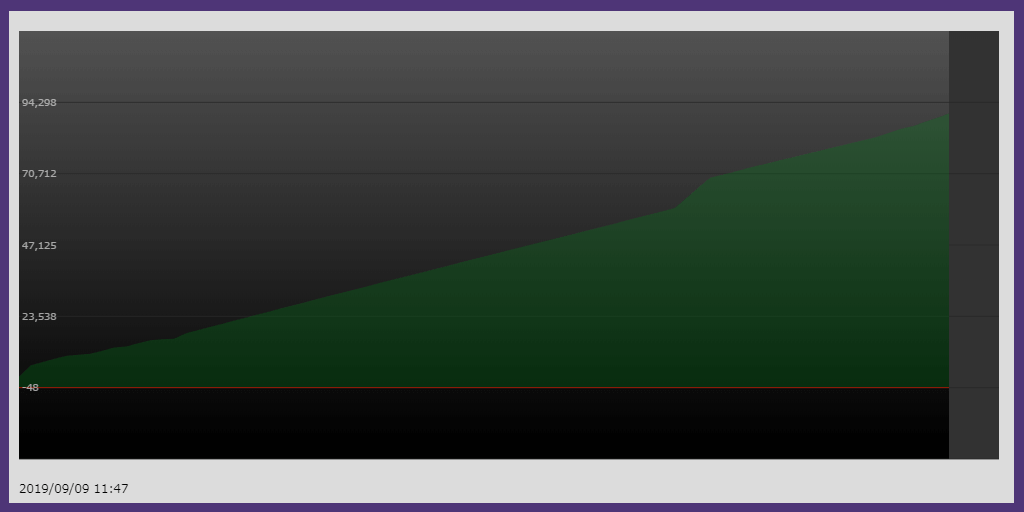

為替コヤジもコアレンジャー(豪ドル/NZドル)を実際に運用していますが、2018年12月から2019年8月までの間に146本の決済がありました。

数量は初めは1,000通貨で開始しましたが、その後2,000通貨、7,000通貨、1万通貨と増やしてきました。

運用資金や数量を途中で増やしているので正確な収益率はわかりませんが、12万599円の利益となっています。

上のグラフは3月13日~8月31日の損益グラフですが、順調に利益を積み上げているのが分かります。

詳細はトライオートFXの月次報告をご覧下さい。

コアレンジャー(豪ドル/NZドル)の注意点

コアレンジャー(豪ドル/NZドル)を9ヶ月間運用してみて分かった注意点を3つ挙げたいと思います。

1. コアレンジャー(豪ドル/NZドル)は短期勝負

上のチャートは豪ドル/NZドルの月足ですが、前述の通り、コアレンジャー(豪ドル/NZドル)は2014年1月2日~2018年4月30日の4年半の高値と安値を参考にレンジ幅を設定しています。

しかしもっと長期間でチャートを見てみるとかなりの上昇余地があることが分かります。

コアレンジャーが想定レンジ幅で上昇・下落している間は利益を積み上げてくれますが、一旦レンジを外れると評価損が膨らみ続けてしまいます。

為替コヤジのトラリピ設定は過去20年の高値と安値を参考にレンジ幅を設定しているのでそう簡単にレンジを外れることはありませんが、コアレンジャーはあっという間にレンジを外れてしまう可能性があります。

つまりコアレンジャーはレンジを外れる前にできるだけ稼いでおいてレンジを外れる前に勝ち逃げすることを前提とした短期勝負の設定であることを認識しておいて下さい。

2. マイナススワップが大きい

豪ドル/NZドルは9月現在で買いスワップ-0.4、売りスワップ+0.1となっています。NZドル/円が約70円なので買いスワップは-28円となります。

8月の運用成績を見ると為替差損益27,180円に対してスワップ損益は-8,602円もあります。

買いポジションをみると取引益をスワップ損が上回ってしまうこともあります。

買いポジションの1万通貨の取引益を1,350円として3ヶ月持ち続けるとスワップ損とトントンとなってしまいます。

実際に運用してみるとマイナススワップのせいで決済の割に利益が伸びないという印象があります。

3. 1万通貨で運用する

トライオートFXではマークアップ手数料がかかりますが、1万通貨以上になると1万通貨未満と比べてマークアップ手数料が半額になります。

それほどこまめに売買されるわけではないので気にするほどではありませんが、1万通貨以上で運用することをおすすめします。

100万円あれば1万通貨で運用することができます。

トライオートFXの口座開設がまだの方はこの機会に下の公式サイトから申し込んでおきましょう。

為替コヤジ限定タイアップ

インヴァスト証券さんから為替コヤジ限定タイアップをいただきました。下のバナーから申し込んでいただくと通常の2万円のキャッシュバックに加えてAmazonギフト券2,000分がもらえます。

ほったらかし投資でリスク分散

為替コヤジは投資額4,000万円で下記のようなほったらかし投資を実践しています。

| アセットクラス | ポートフォリオ | 口座 |

| FX | FX自動売買 | トラリピ / 松井証券FX |

| FXスワップ投資 | IG証券 / みんなのFX / GMOクリック証券 | |

| 先進国株式 | 投資信託(オルカン / S&P500 / FANG+ / レバナス) | 楽天証券 / auカブコム証券 / SBI証券 |

| 金(ゴールド) | 投資信託(SBI・iシェアーズ・ゴールド) | SBI証券 |

| 仮想通貨 | BTC / ETH / XRP | GMOコイン / BitLending / PBRレンディング |

| 株式 / 債券 / 金 / 不動産 | ロボアドバイザー | ROBOPRO |

為替コヤジのほったらかし投資は、投資経験がゼロでも問題ありません。

本ブログを熟読して、為替コヤジの設定をそっくりそのまま真似れば、同じように不労所得を得ることができます。

誰でもマネできるようにトラリピや仮想通貨積立の設定内容も詳細に紹介しています。

FX自動売買の最新情報をチェック

姉妹サイト「FXシストレ大百科」では、国内37種類のFX自動売買を解説しています。

FX自動売買には様々な種類があり、かならずあなたとの相性があります。相性の合わないFX自動売買を続けるのは大きなストレスになります。

FXシストレ大百科ではFX自動売買サービスの基本スペックから最新ニュース、特徴、メリット・デメリット、為替コヤジの総評まで詳細に解説しています。

是非、あなたに合ったFX自動売買を見つけてください。

為替コヤジはブログ以外にもTwitterやIntagramで週次実績やほったらかし投資で稼ぐコツを発信していますのでフォローしてみよう!

この投稿をInstagramで見る

コメント